「糸へん」は、“いと”を表す意味として多くの漢字に使われ、美しく整った字を書く上で重要な部首のひとつです。

しかし、シンプルな構造に見える反面、3つの点(または小さな払い)と右側の縦線・曲線の配置バランスが難しく、少しのズレで字全体が不格好に見えてしまいます。

美文字を目指すなら、「点の角度・大きさ・間隔」と「全体の流れ(右上がり・下げすぎない縦線)」を意識することがポイントです。

また、文字や書風によっては“はねる”動きも加わるため、バランスを崩さずに表現する技術も求められます。

本記事では、「糸へん」をきれいに書くための基本構造から、点3つの書き分け方、そして“はねる場合”の注意点まで、図解付きで丁寧に解説していきます。

モテもじ編集長<br>庄司<br>

モテもじ編集長<br>庄司<br>モテ文字編集長の庄司です。

汚い文字はコツをつかめば、誰でも30日間できれいになります。

①【保存版】47都道府県の美文字お手本集|地名練習に最適な手書き見本つき

②ひらがな50音を書き間違えないためのポイント集|美文字を目指す全世代必見

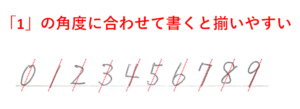

③算用数字・漢数字の書き方(注意点)

④2025年苗字ランキング「1~30位」

⑤履歴書・封筒・賞状でも恥をかかない苗字を美しく書くための10の鉄則

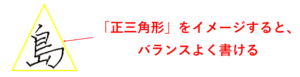

⑥図形で覚える!美文字トレーニング6選

⑦今日から字が変わる!きれいに見える文字を書く34のプロのコツ

⑧練習用シートの作成(PDF)50音

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県①

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県②

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県③

⑧練習用シートの作成(PDF)ハガキ

⑧練習用シートの作成(PDF)漢数字

⑧練習用シートの作成(PDF)算用数字

⑧練習用シートの作成(PDF)苗字TOP30

⑧練習用シートの作成(PDF)6つの図形

\先着50名様限定/

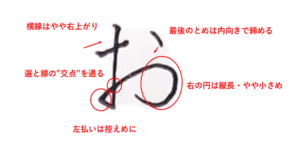

糸へんの書き方のコツ:基本のポイント

糸へんの書き方のコツを解説します。

- 「糸」の形から考える

「糸」は縦4画・左から右への点などを含む構造を持ちます。

これを部首として「いとへん」に使う時、構えが変わります。

例えば「糸」が中央寄りにあるのに対し、いとへんは字の左側に置かれ「へん」としての役割を果たします。

- 右揃えを意識する

「いとへん」は字の左側にくるへんですが、全体として文字内で「右揃え」(右側に余白を少なく、左側に少しゆとりを持たせ)になるよう書くとバランスが整います。

つまり、左側・上部に空間を少し残しつつ、右側で文字の本体(つくり)とバランスをとるということです。

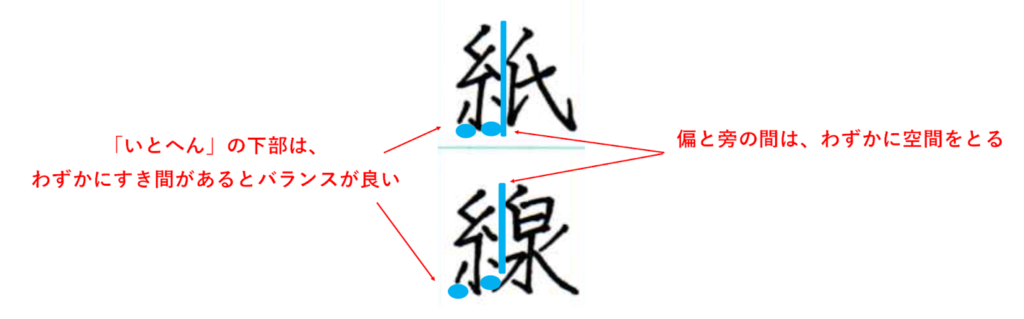

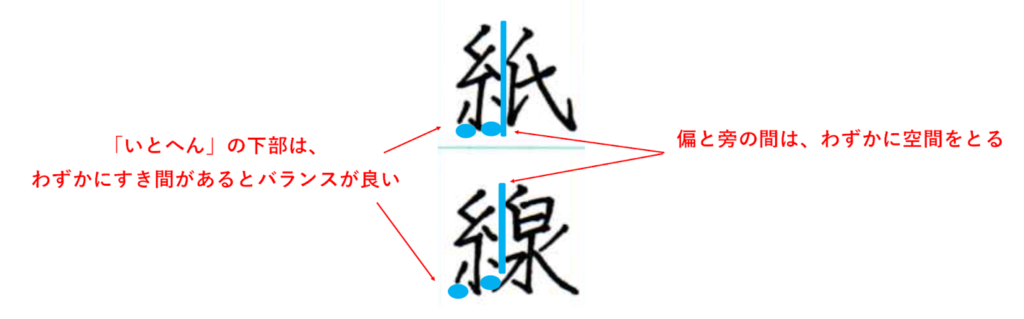

- 線の傾き・位置・余白が重要

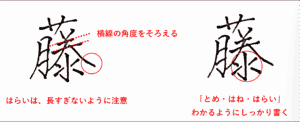

一画目・二画目の左下向きの斜線が平行に近い形で/縦画は真っ直ぐ/点は右上がりになります。

また、

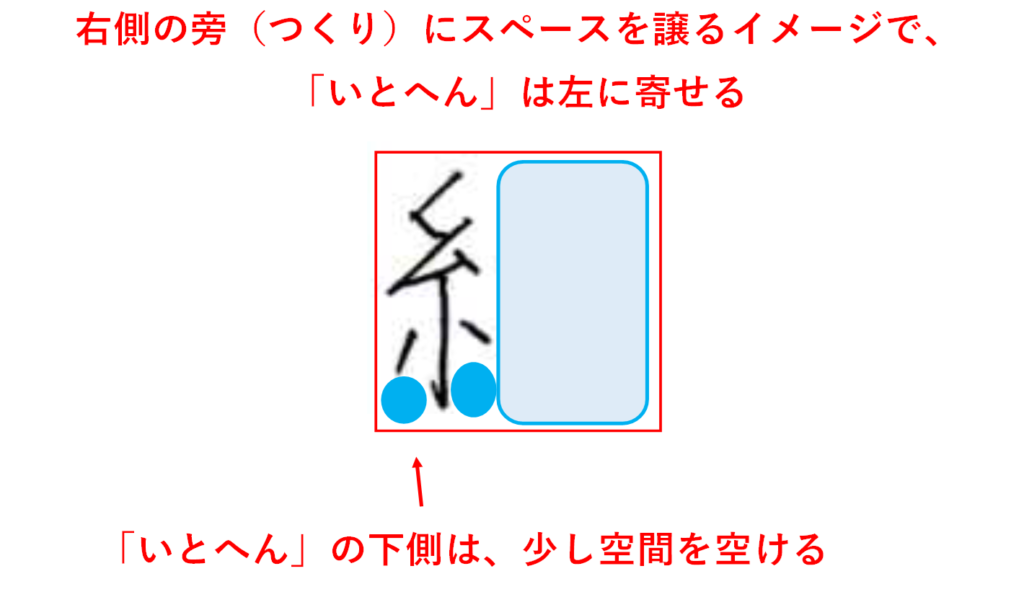

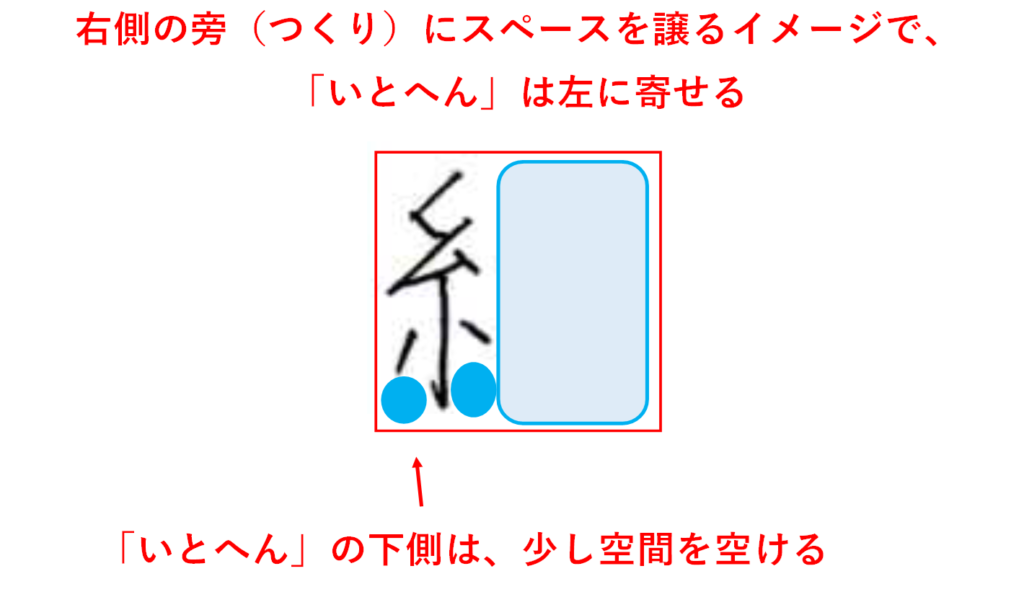

①「つくりにスペースを譲る意識」(いとへんをやや左寄りで終える)

②「下の余白をやや大きめに取る」

③「左右の縦線を揃える」

と、きれいに見えます。

糸へんの書き順・段階ごとの注意点

一画目:中心付近、または少し左から書き出し、左下向きの斜線を引きましょう。

二画目:一画目とほぼ平行に、中心より少し左から書き出し、左下方向へ。

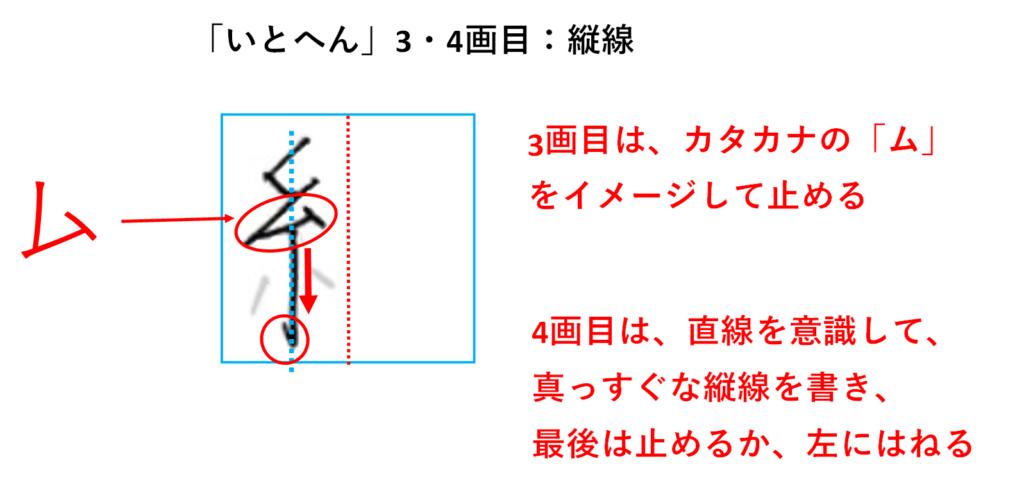

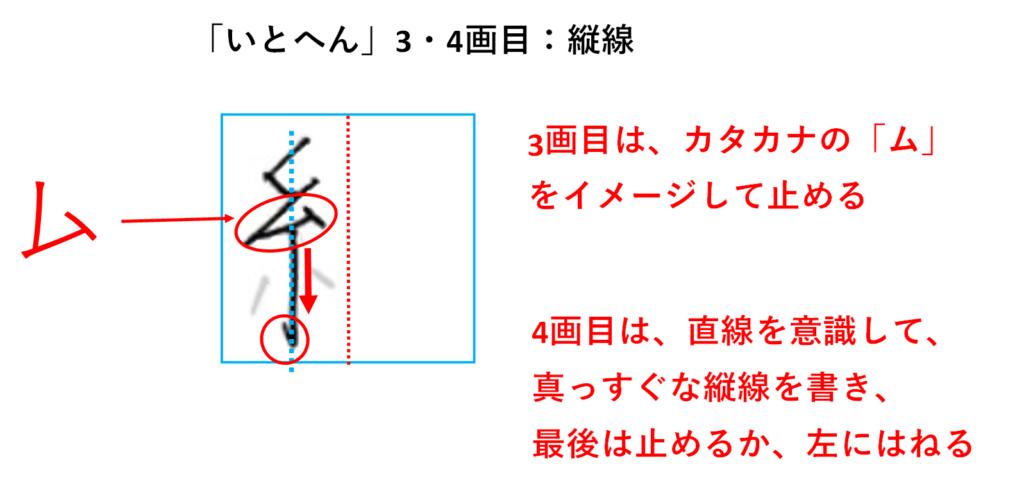

縦画(3画目・4画目):全体で縦に真っ直ぐ通るように意識。特に4画目の縦画も一直線感。

点(小さい画):左右の点(5画目・6画目)は、右上がりの関係で配置。

余白・位置調整が重要です。

いとへん全体が字の左に寄りすぎず、つくり(右側)のためのスペースを少し残して書く。書き終わりが中心より少し左で終わるのが良しとされます。

練習時に意識したい3大ポイント

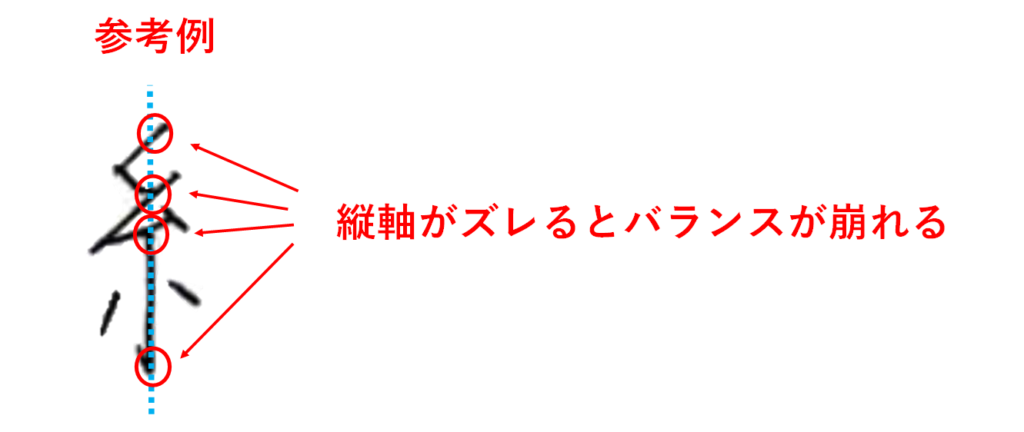

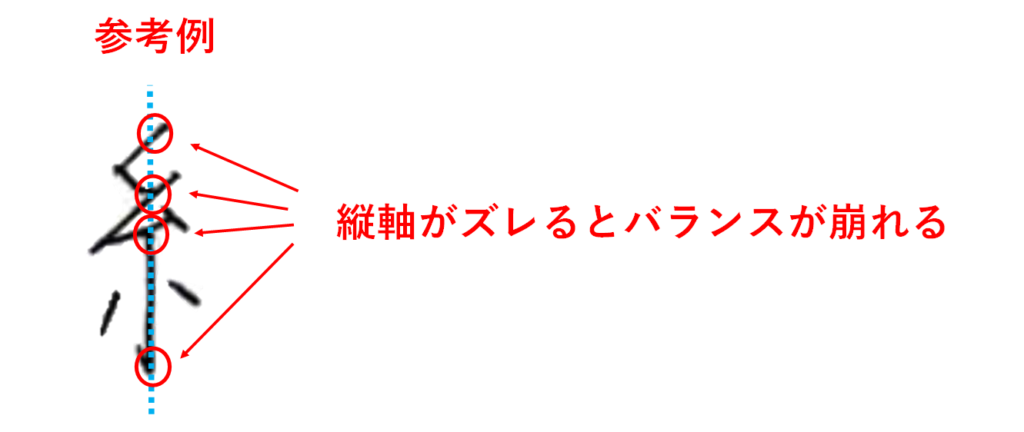

縦にまっすぐ通る構造です。いとへんの「縦軸」がぶれないようになります。

左右の揃い・右寄せ感で「へん」が左にあっても、字としての塊が右に寄る構えを意識しましょう。

余白・バランスで、特にいとへんと右のつくり間のスペース、下の余白などを整えて文字全体の安定感を出す。

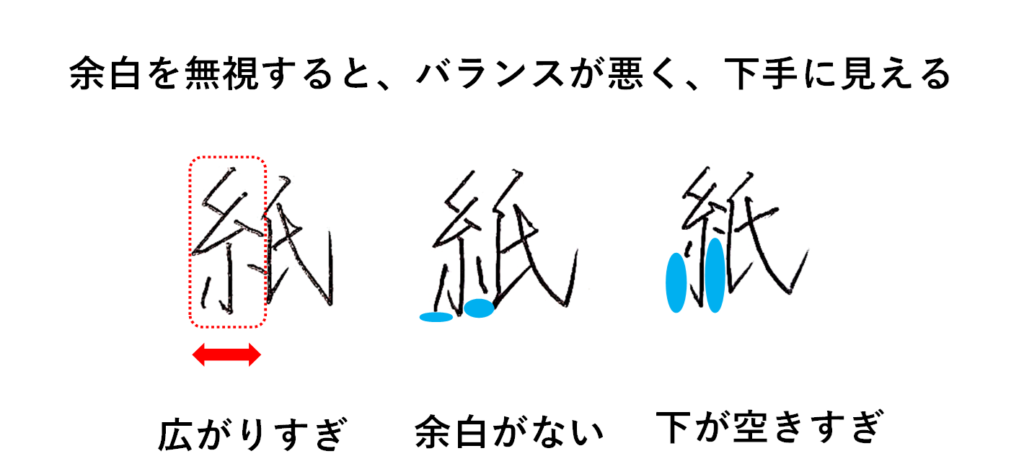

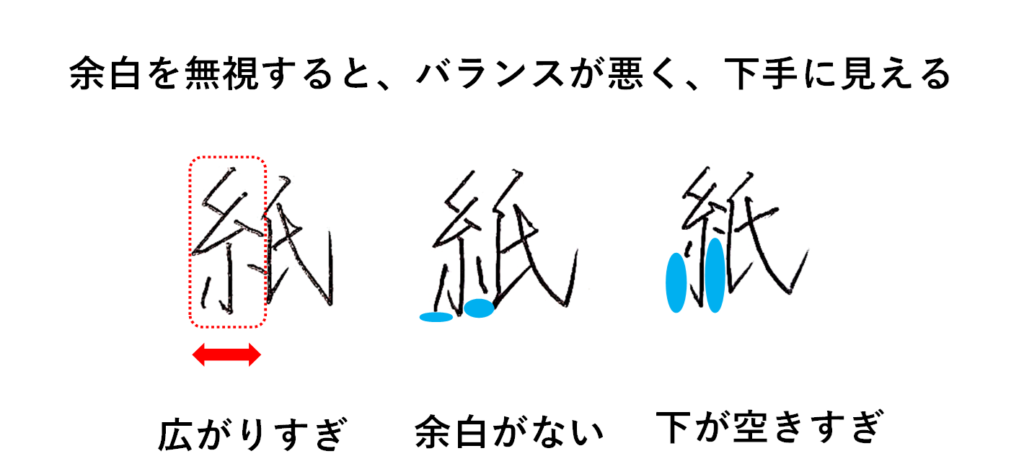

注意点・よくある失敗

いとへんを「中央寄り」過ぎ・「左寄り」過ぎに書いてしまい、文字全体が傾いたりバランスが悪く見えます。

点々(5画目・6画目)を水平に置いてしまい、右上がりにならず軽さ・動きが出ません。

縦画が斜めになっていたり、2本の左斜め画(一・二画目)が平行していません。

余白を無視して「へん」が詰まり過ぎ/広がり過ぎになります。

まとめ:糸へんの書き方のコツ:点3つの書き方やはねる場合も合わせて解説!

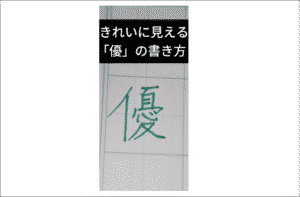

「糸へん」は3つの点の配置や角度によって印象が大きく変わる繊細な部首です。

左右のバランスや縦の流れを意識し、点の大きさや傾き・間隔を整えることで、美しい字に仕上がります。

また、文字によっては「点をはねる」表現が使われる場合もあるため、字形に応じた変化も大切です。

この記事で紹介したコツを活かして、ぜひ練習してみてください。

モテ文字編集長の庄司です。

汚い文字はコツをつかめば、誰でも30日間できれいになります。

①【保存版】47都道府県の美文字お手本集|地名練習に最適な手書き見本つき

②ひらがな50音を書き間違えないためのポイント集|美文字を目指す全世代必見

③算用数字・漢数字の書き方(注意点)

④2025年苗字ランキング「1~30位」

⑤履歴書・封筒・賞状でも恥をかかない苗字を美しく書くための10の鉄則

⑥図形で覚える!美文字トレーニング6選

⑦今日から字が変わる!きれいに見える文字を書く34のプロのコツ

⑧練習用シートの作成(PDF)50音

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県①

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県②

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県③

⑧練習用シートの作成(PDF)ハガキ

⑧練習用シートの作成(PDF)漢数字

⑧練習用シートの作成(PDF)算用数字

⑧練習用シートの作成(PDF)苗字TOP30

⑧練習用シートの作成(PDF)6つの図形

\先着50名様限定/

-300x264.png)

コメント