「字がきれいな人を見ると羨ましい」と感じることは、多くの方に共通する悩みです。

しかし、字の美しさは生まれつきの才能ではなく、日々の“クセ”や“習慣”の積み重ねで変えられます。

今回の記事では、字がきれいな人に共通する特徴、今日から始められる3つの練習法を具体的に解説します。

また、文字を美しく見せる4つのテクニックも取り上げ、短時間でも見映えをよくする工夫も紹介します。

本文を読み進めれば、「明日から少しずつ字が整ってきた」と実感できるはずです。

モテもじ編集長<br>庄司<br>

モテもじ編集長<br>庄司<br>モテ文字編集長の庄司です。

汚い文字はコツをつかめば、誰でも30日間できれいになります。

①【保存版】47都道府県の美文字お手本集|地名練習に最適な手書き見本つき

②ひらがな50音を書き間違えないためのポイント集|美文字を目指す全世代必見

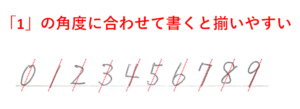

③算用数字・漢数字の書き方(注意点)

④2025年苗字ランキング「1~30位」

⑤履歴書・封筒・賞状でも恥をかかない苗字を美しく書くための10の鉄則

⑥図形で覚える!美文字トレーニング6選

⑦今日から字が変わる!きれいに見える文字を書く34のプロのコツ

⑧練習用シートの作成(PDF)50音

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県①

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県②

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県③

⑧練習用シートの作成(PDF)ハガキ

⑧練習用シートの作成(PDF)漢数字

⑧練習用シートの作成(PDF)算用数字

⑧練習用シートの作成(PDF)苗字TOP30

⑧練習用シートの作成(PDF)6つの図形

\先着50名様限定/

字のきれいな人の4つの共通点

字がきれいな人には、誰もが真似できる明確な特徴があります。それは、線・形・順序・構造という4つの基礎意識です。

以下に、順を追って解説します。

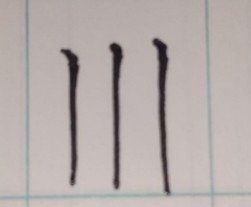

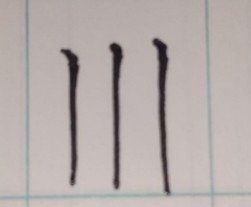

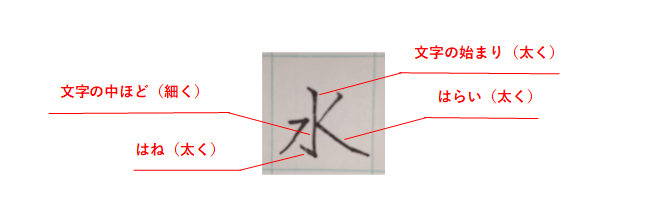

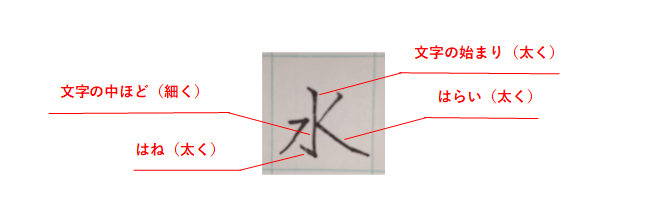

【共通点①】線・筆使い

字がきれいな人は、1本の線にも“意志”があります。

線がまっすぐで、強弱が自然に表現されているのが特徴です。

たとえば、

- 始筆で筆圧を軽く置き、終筆でスッと抜く

- 縦線はわずかに太く、横線は細めに仕上げる

この”筆圧コントロール”が文字全体の安定感を生み出します。

ペンの動きを「引く」ではなく「流す」ように意識すると、ブレが減り、線が安定します。

まずは、1本の線を丁寧に引く練習から始めてみましょう。

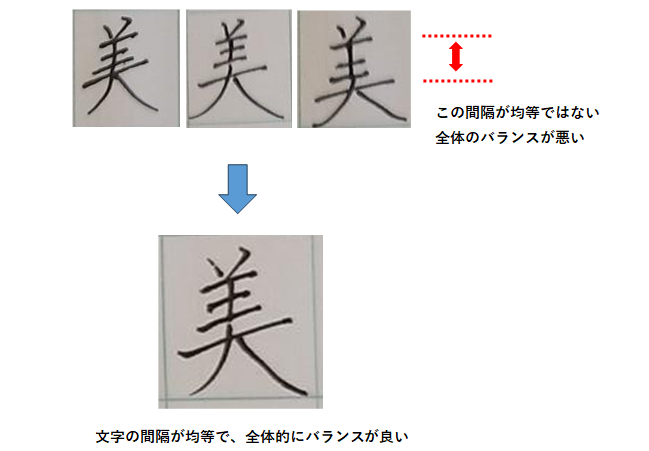

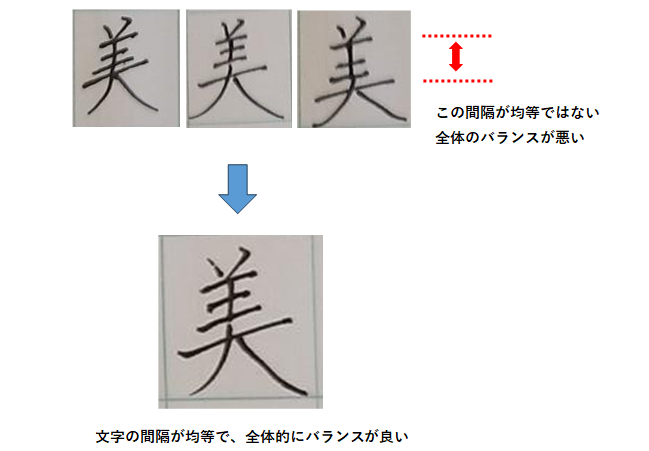

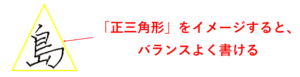

【共通点②】文字のバランス感覚

文字の美しさを決めるのは、形ではなく“余白”です。

字がきれいな人は、文字の内と外のバランスを取ることに長けています。

- 縦横比を一定に保ち、文字間・行間を均等に整える

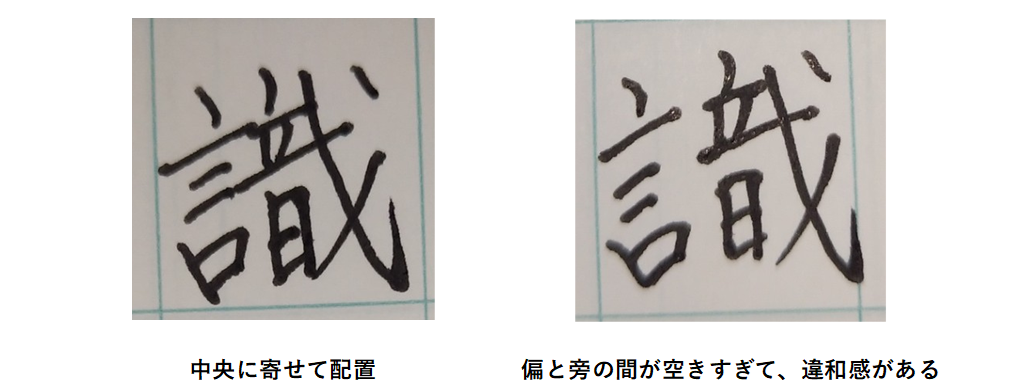

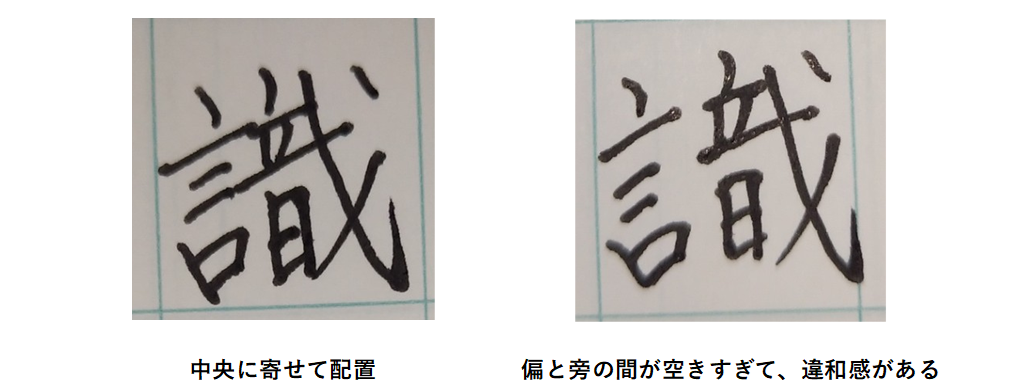

- 画数が多い字でも、偏(へん)と旁(つくり)のバランスを中央に寄せて配置する

これにより、どんな文字でも「整って見える」印象を与えます。

練習時は、マス目ノートやガイド線を活用して、上下左右の余白を均等に保つのが効果的です。

【共通点③】書き順・筆順へのこだわり

字がきれいな人ほど、書き順を正確に守っています。

なぜなら、正しい筆順は線の流れを自然にし、文字の崩れを防げるからです。特に漢字の場合、書き順を誤ると線が交錯し、重心がズレやすくなります。

美しい字は、「形の再現」より「流れの維持」を優先しています。

スマホアプリやデジタルペン字教材を活用した練習が効果的です。

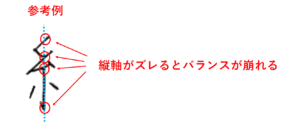

【共通点④】崩れにくい構造を持つ字

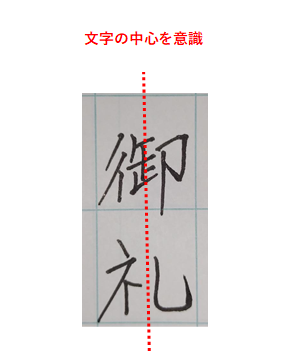

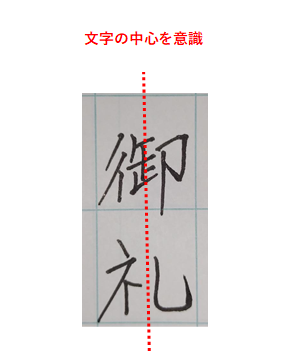

速く書いても字が崩れない人は、字の「骨格」を理解しています。

文字の重心を意識し、線が交わる位置を正確に捉えているため、スピードを上げても整った印象を保てます。

具体的には、

- 文字の中心線を常に意識する

- 「止め」と「払い」を曖昧にしない

- 線のつながりを滑らかにする

このような構造的意識が、字の崩れを防ぎ、美文字の再現性を高めます。

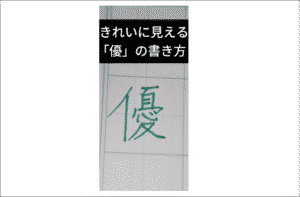

字をきれいに見せる4つのテクニック

ここからは、字の印象を劇的に変える“視覚テクニック”を紹介します。

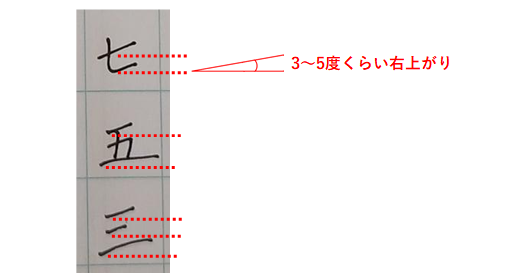

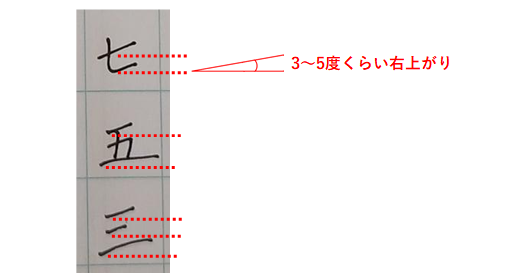

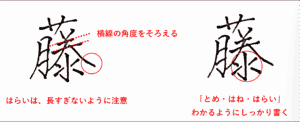

【テクニック①】錯視を使った「右上がり補正」

文字を書く時には、わずかに右上がり(3〜5度)に書きましょう。右上がりに書けば、文字全体が安定して見えます。

これは、右上がりの線が「整っている」と人の目には錯覚して見えるためです。

実際に、書道教育の現場でも“右上がりは誠実さと前向きさを象徴する線”とされています。

横線をほんの少し上げるだけで、用紙全体の印象も変わります。

【テクニック②】視線誘導のバランス

字がきれいな人は、“どこを見せるか”を意識 しています。

たとえば、横線を軽く強調し、読む人の視線を導くように配置します。

1文字に1か所だけ“視線の着地点”を作ると、文字が引き締まって見えます。

ただし、強調点を複数にするとバランスが崩れるため、「一筆一主張」を意識すると効果的です。

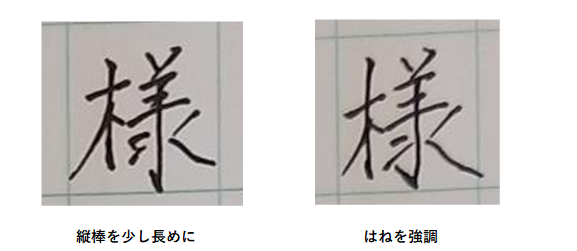

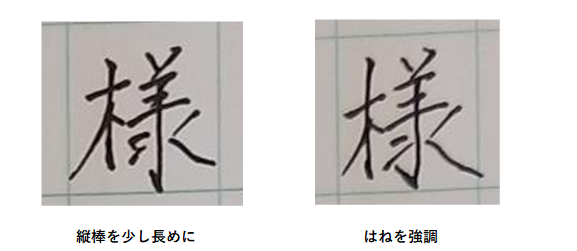

【テクニック③】コントラストの使い分け

太線と細線のコントラスト が、字に立体感と深みを与えます。

このテクニックは、特にボールペンや万年筆で顕著に現れ、筆圧の変化が「陰影」を作ります。

具体的には、

- 縦線を太く、横線を細く

- 線の間に余白を残し、窮屈さを避ける

このメリハリが、文字を“きれい”に見せる秘訣です。

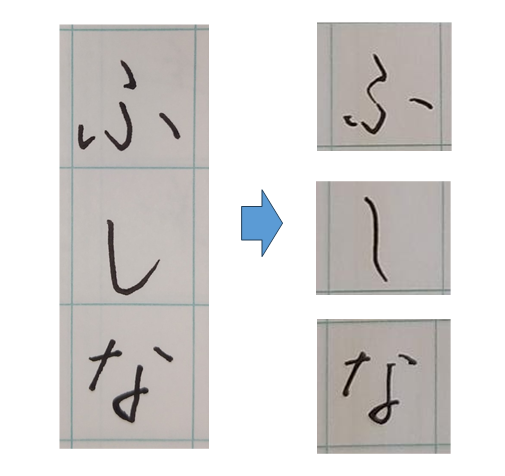

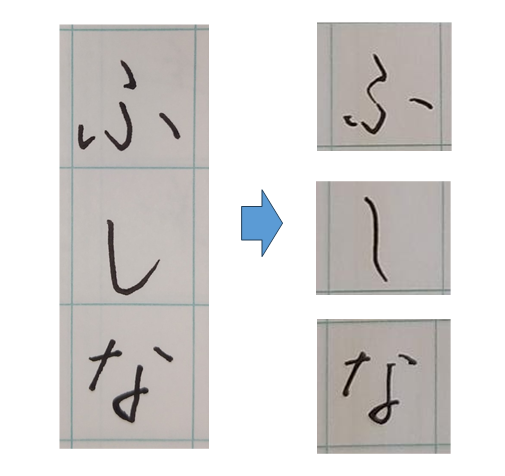

【テクニック④】部分的「筆跡の味付け」

完璧すぎる字よりも、少しだけ“人間味”が残る字の方が魅力的です。

字がきれいな人は、その“余白のゆるさ”を計算し、あえて残しています。

たとえば、

- 「し」「ふ」「な」などの曲線で、筆を少しだけ遊ばせる

個性のある線を1〜2か所残すだけで、記憶に残る文字になります。

今日からすぐできる3つの「美文字練習メソッド」

「きれいな字を書きたい」と思っている人は、講師指導付きのガッツリ学習ではなく、「無料・短時間・継続しやすい」練習法が知りたいのではないでしょうか。

以下では、それらを満たした学習法をご紹介します。

練習①|ウォーミングアップ練習

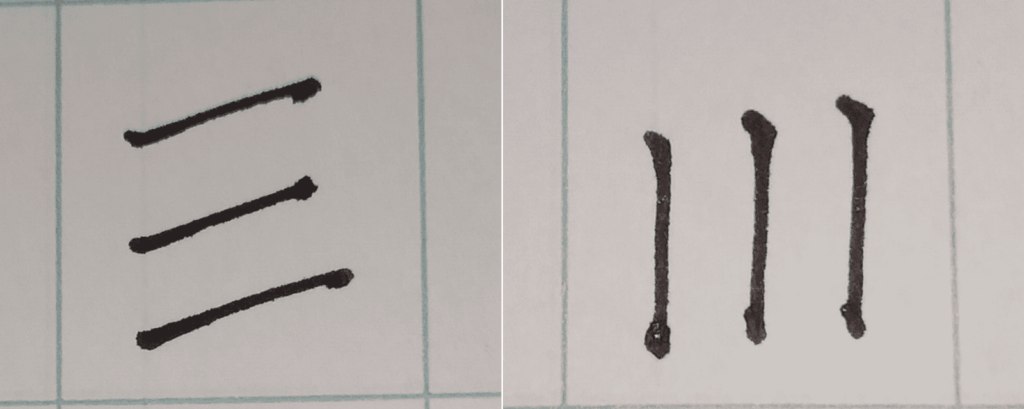

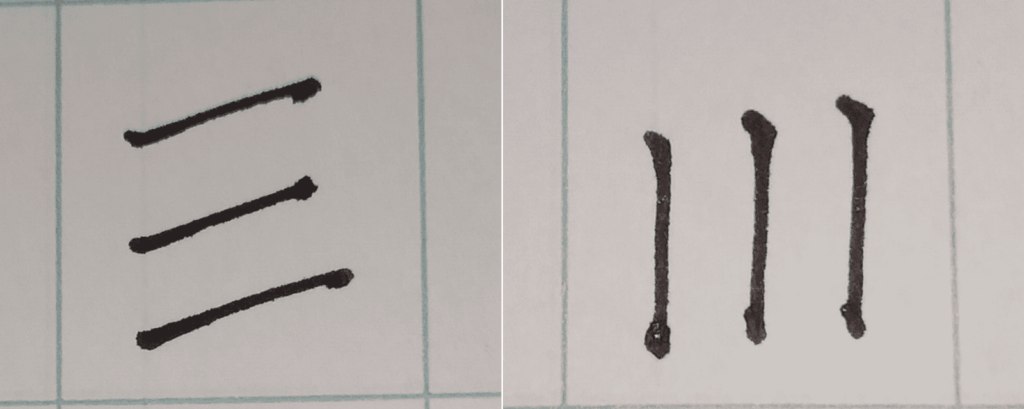

まずは線の安定感を養うために、直線・曲線・払いの反復練習を行いましょう。

1日5分でも、線の“揺れ”が減少します。

具体的には、以下の練習を行います。

- 紙上で縦線・横線を10回ずつ書く

- 手首を使わず、肘から動かす

- 始筆・終筆の処理を毎回意識する

これは、プロの書家も取り入れる基礎練習です。

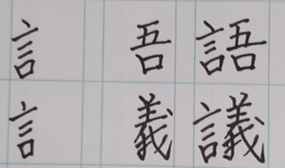

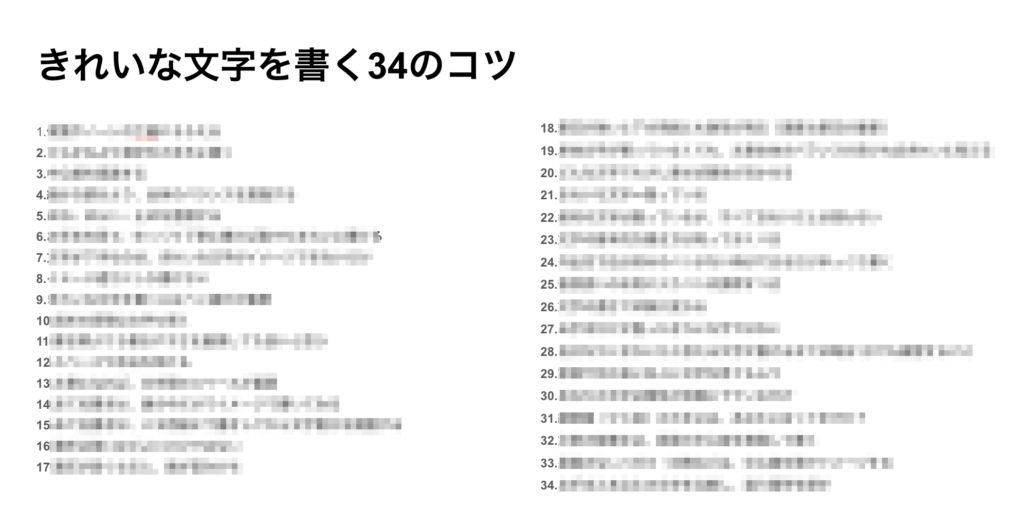

練習②|文字分解練習法

複雑な字ほど「部分」で練習することが美文字への近道です。

たとえば「議」「語」などは、偏(へん)と旁(つくり)を別々に練習して構造を理解します。

部分的に整えてから全体を組み立てると、字の安定感が増します。

これは「構造理解型練習法」と呼ばれ、プロ講師も推奨しています。

練習③|模写と自作の併用法

模写で形を学び、自作で定着させると効果的です。これは美文字練習の黄金バランスです。

具体的には、「お手本を真似たあと、手本を見ずに同じ字を書く」練習をしましょう。

上達のポイントは、違いを比較し、自分の癖を認識することです。反復練習すれば、次第に「理想の線」が身につきます。

字がきれいな人に関するよくある質問

美文字を書く人には、さまざまな憶測が飛び交います。ここでは、字がきれいな人に関するよくある質問をご紹介します。

Q1.字が綺麗な人に育ちは関係ありますか?

はい。100%ではありませんが、少なからず関係しています。

文字を習い始める幼少期に、きれいな文字を書く両親や兄姉がいると、意図せず真似て書くため、整った字の書き方が身につきます。

また、文字を書く動作は、手指を動かす運動神経に起因しています。

運動神経の観点から言えば、個人差はありますが遺伝が20~70%、残りの30~80%は、あらゆる運動経験によって後天的に発達することがわかっています。

(参考元:厚生労働省|健康日本21アクション支援システム)

きれいな文字を書きたい人は、練習すればするほど運動神経が養われるため、次第に文字が整います。

Q2.字がきれいな人は頭が良いことが多い?

教育心理学の一環として、「頭の良い人」についてどのような要因が関係しているか研究結果を報告しています。

その結果では、頭の良い人は「字がきれい・よく勉強する・時間の使い方うまい・器用」といった調査項目で3割以上の被験者が該当しています。

(参考元:J-Stage|「頭 の良い人」の属性 に関する比較文化的研究)

つまり、字がきれいな人は100%「頭が良い」わけではなく、思考力や整理力が文字に表れるのです。

Q3.手っ取り早く字がきれいになる方法を教えてください

最短で上達する方法は、「毎日本気で1行を清書する」ことです。

お手本を真似て1行に全神経を集中させると、約1か月後には確実に字形が安定します。

まとめ:字がきれいな人の特徴:美文字になる3つの練習法も解説

今回は、字がきれいな人の特徴やきれいに書くテクニックなどを解説しました。

美しい字は、正しい線・安定した重心・継続する意識から生まれます。

重要なことは、才能ではなく、日々の反復練習です。

以前よりも少しでも上達したい場合は、毎日「焦らず・比べず・続ける」こと。そして、“昨日より少し整った字”が書けたことを喜びましょう。

今日から、この記事でご紹介した学習法やテクニックを実践してみましょう。

モテ文字編集長の庄司です。

汚い文字はコツをつかめば、誰でも30日間できれいになります。

①【保存版】47都道府県の美文字お手本集|地名練習に最適な手書き見本つき

②ひらがな50音を書き間違えないためのポイント集|美文字を目指す全世代必見

③算用数字・漢数字の書き方(注意点)

④2025年苗字ランキング「1~30位」

⑤履歴書・封筒・賞状でも恥をかかない苗字を美しく書くための10の鉄則

⑥図形で覚える!美文字トレーニング6選

⑦今日から字が変わる!きれいに見える文字を書く34のプロのコツ

⑧練習用シートの作成(PDF)50音

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県①

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県②

⑧練習用シートの作成(PDF)都道府県③

⑧練習用シートの作成(PDF)ハガキ

⑧練習用シートの作成(PDF)漢数字

⑧練習用シートの作成(PDF)算用数字

⑧練習用シートの作成(PDF)苗字TOP30

⑧練習用シートの作成(PDF)6つの図形

\先着50名様限定/

-300x264.png)

コメント